Абхазия - 2019

Кындыг

В советские времена Абхазия стала "всесоюзной кузницей, здравницей и житницей", как говорится в фильме "Кавказская пленница". Отдых в Абхазии ценился намного выше, чем отдых в Крыму, а кындыгские пансионаты были заполнены круглогодично. Во времена СССР в Кындыге было несколько санаториев и пансионатов.

Село сильно пострадало во время грузино-абхазской войны. Здесь проходил так называемый Восточный фронт. Село насчитывало 220 домов. После войны уцелело лишь 8. Полностью были разрушены здание сельсовета, клуб, школа, библиотека, магазин, мастерские, зернохранилище и т.д. Подавляющее большинство населения составляли грузины, которые покинули село вместе с отступающими войсками Грузии. Значительная часть жителей-абхазов переселилась в Сухум.

Что представляет собой село Кындыг сейчас, спустя 26 лет после войны?

Поселок очень малолюдный. Летом на каждого сельчанина приходится по нескольку туристов.

Дороги местами асфальтовые, но в основном гравийные. Впрочем, мы, жители России, на это даже не обращали внимания. Было кое-что поинтереснее.

80% села представляют собой руины домов и пансионатов, поросшие зарослями.

По зарослям и дорогам ходят лошади, коровы, овцы и свиньи. Соответственно, на улицах полно коровьих лепешек и иных "удобрений". Впрочем, как в любой деревне, где вся эта живность ходит на свободе.

Жилые дома стоят вперемешку с разрушенными. Говорят, где-то на окраине села есть школа. Выглядит это все несколько дико. Идешь, идешь мимо руин, как вдруг стоит жилой дом с ухоженным участком, а дальше опять руины.

Уличное освещение есть только в тех местах, где живут люди, да и то не везде. Вечером поселок окутывает самая настоящая тьма, а темнеет в августе рано: в 20.30 было совсем темно. Ходить можно было только с фонариком. В основном для того, чтобы в темноте не вляпаться в "коровью мину", а то и в самих коров, которые разгуливают по ночным дорогам и которых не очень хорошо видно в темноте. Пару раз где-то вдалеке раздавался протяжный вой. Несмотря на это, местная молодежь гуляла вечерами по селу. А мы предпочитали сидеть дома и никуда не высовываться, а если высовывались, то в ближайший магазин или к соседям за молоком.

Зато какое там звездное небо...

Вокруг разрушенных домов заброшенные сады. Там мы рвали ежевику, виноград, инжир. Правда, нижние ветки часто оказывались обобранными.

Село постепенно отстраивается. По словам одного из местных жителей, в этом году было оформлено в собственность 50 участков. На некоторых участках ведутся расчистка и строительство. Восстанавливаются поселковые дороги.

В селе и на пляже отлично работает сотовая связь и интернет от местного оператора "А-Мобайл". Стоит вышка с множеством антенн. Ее вид наводит на философские размышления о единстве и борьбе противоположностей: разрухи и цивилизации.

В селе находится пансионат "Эвкалиптовая роща" (единственный оставшийся после войны) и несколько гостевых домов. И, конечно же, на каждом частном доме висят таблички о сдаче жилья. За комнату с санузлом на улице (независимо с кондиционером или без него) просят 350 рублей с человека в сутки. За комнату со своим санузлом и кондиционером - 500 рублей с человека. В поезде потом говорили, что на нашем юге за аналогичную комнату просят 1000.

Комнаты иной раз сдаются в несколько экзотическом виде: строительный вагончик с телевизором. Тем не менее, и их кто-то снимает.

В селе имеются 3 небольших магазина и 1 фрукто-овощной ларек.

Один из магазинов располагался прямо в соседнем доме с тем, где мы жили. Удобно, но ассортимент довольно скудный и редко возобновляемый. Так, за время пребывания мы скупили в нем все печенье и колбасу, а новых не появилось.

Ларек находился около гостевого дома "Надежда" метрах в 50 от нас. Еще 2 магазина находятся около пансионата.

Также торгуют частники плодами своих огородов. Разумеется, везде предлагается купить домашнее вино, чачу и мед. Кто держит коров или буйволов, продают молоко (100 рублей за литр) и молочные продукты: мацони, копченый и обычный сыр. Один раз купили на пробу буйволиное молоко. Молоко немного сладковатое, но в целом мало отличается от коровьего.

В одном из магазинов около пансионата стоит платежный терминал, где можно оплатить услуги местной сотовой связи. Там же предлагается прокат велосипедов за 100 рублей в час. Детские велосипеды есть, а вот взрослых велосипедов с детским сиденьем нет.

Адресов нет ни на одном доме. Все знают друг друга по именам.

В первый день, когда шли на море, наблюдали оригинальную картину: около разрушенного и заброшенного дома группа занималась гимнастикой. Жаль не заснял это мероприятие.

Стало гораздо больше российских туристов, что отметил не только я, но и подтвердили местные. Видел много машин из Москвы и Московской области, Татарстана, Владимирской и Ростовской областей. Были и из других регионов России.

Работы в селе мало. Жители в основном живут за счет туристов: сдача жилья, экскурсии, доставка до вокзала, сезонные магазины, молочные продукты. За селом располагается комплекс теплиц, где что-то выращивают. Как пишут в интернете, работает цех по производству стеновых блоков, реализуется проект по выращиванию рыбы и развивается "Технопарк-Кындыг", целью которого является привлечение российских предпринимателей для осуществления совместных российско-абхазских проектов.

Около села проходит ветка железной дороги и находится станция "Кындыг". Но пассажирские поезда дальше Сухума не ездят (жалко), а здесь, по словам местных, ездят только военные. Дорога выглядит довольно заброшенной.

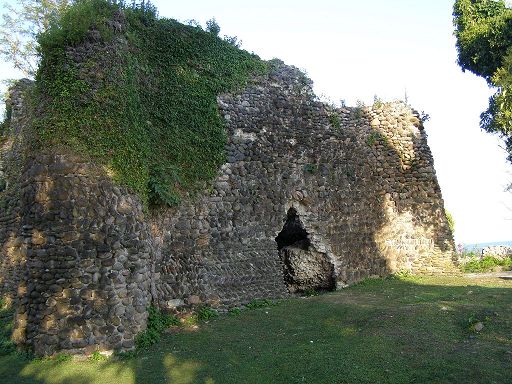

Достопримечательностей в селе 2: термальный сероводородный источник (о нем далее) и руины генуэзской крепости Сан-Томазо, построенной в 13 веке. В те времена здесь находились торговое поселение и порт, организованные итальянцами.